62. 괴산 희양산 / 2017.9.24. / 산타모니카 산행이야기(78)

100대명산 62차 괴산 희양산

100대명산 62차 괴산 희양산

산전체가 하나의 바위로 이뤄진듯한 산

오늘의 야생화 구절초 쑥부쟁이

산행기록

○ 일시 : 2017.9.24 11:00 ~ 16:00

○ 장소 : 괴산 희양산

○ 참석 : 1인

○ 높이 : 희양산 996 / 누적고도 900m추정

○ 거리 : 11.5km

○ 시간 : 5.0시간 / 이동시간 4시간

○ 코스 : 은티마을 - 호리골재 - 구왕봉 - 지름티재 - 희양산 - 성터 - 은티마을

○ 배지 : 희양산, 구왕봉

○ 특이사항 : 가을날 암릉산행

< 희양산(曦陽山) >

높이는 996.4m이다. 경상북도 문경시 가은읍과 괴산군의 경계에 있는 산이다. 산 전체가 하나의 바위처럼 보이는 특이한 생김새 때문에 멀리서도 쉽게 알아볼 수 있으며 문경새재에서 속리산 쪽으로 이어지는 백두대간의 줄기에 있다.

산세가 험해 한말에는 의병의 본거지이도 했다. 산 정상 일대는 암릉으로 이루어진 난코스이기 때문에 일반인이 겨울에 등산하기엔 위험한 반면 전문 클라이머들은 즐겨 찾는다.

남쪽 자락에는 음력 초파일을 전후한 약 한 달 가량을 제외하고는 일반인의 출입이 금지되어 있는 조계종 특별수도 도량인 봉암사가 있다. 이 사찰은 신라시대 구산선문 중의 하나이기도 하며 경내에는 봉암사 지증대사 적조탑(보물 137)과 봉암사 지증대사 적조탑비(보물 138), 봉암사 정진대사 원오탑(보물 171), 봉암사 정진대사 원오탑비(보물 172), 봉암사 삼층석탑(보물 169), 함허당득통지탑, 환적당지경지탑, 상봉대선사비, 노주석, 백운대, 마애불좌상 등 많은 문화유산이 있다. 극락전은 경순왕이 잠시 피난 왔을 때 원당으로 사용되었다.

산행은 괴산군 연풍면 은티마을을 들머리로 하거나 문경시 가은읍 원북리 홍문정 마을을 들머리로 하여 골짜기를 따라 정상에 오르는 길이 있다. 은티마을 입구 주차장에서 산행을 시작하여 지름티재를 넘어가면 봉암사 길이 나오고 능선으로 가면 정상으로 가는 길이다. 고지대로 갈수록 울창한 숲과 절벽이 나타난다. 험한 길을 오르내리다 보면 928m 지점의 희양산성에 닿는다. 이 산성은 신라와 후백제가 국경을 다투던 접전지로 929년(경순왕 3)에 쌓은 성터이며 원형이 잘 보존되어 있다. 산성을 지나 약 30분을 오르면 널따란 암반으로 된 정상에 닿는다.

정상에 서면 봉암사가 있는 봉암용곡 너머로 대야산이 보이고 서쪽으로는 백두대간을 연결시키는 장성봉과 악희봉·민주지산 등이 바라보인다. 북쪽은 참나무 숲에 가려 시루봉의 일부만 보인다. 그러나 동북쪽으로는 백화산·운달산·주흘산 줄기가 막힘없이 조망된다. 하산은 성터를 돌아 궁터를 거쳐 학바위골로 내려가며 산행시간은 4시간 남짓 걸린다.

[네이버 지식백과] 희양산 [曦陽山] (두산백과 두피디아, 두산백과)

2015년 교체한 정상표지석

표지석의 앞면에는 `한글로 백두대간 희양산`과 `해발 999m`를, 뒷면에는 한자로 `白頭大幹 曦暘山`이라 글씨를 새겨 희양산의 의미를 생각하도록 했으며 새겨진 글씨는 봉암사 원근 스님의 글이다.

은티마을에서 보는 희양산 안내도

백두대간상의 희양산

은티마을 주차장 유료지만 차라리 좋네요

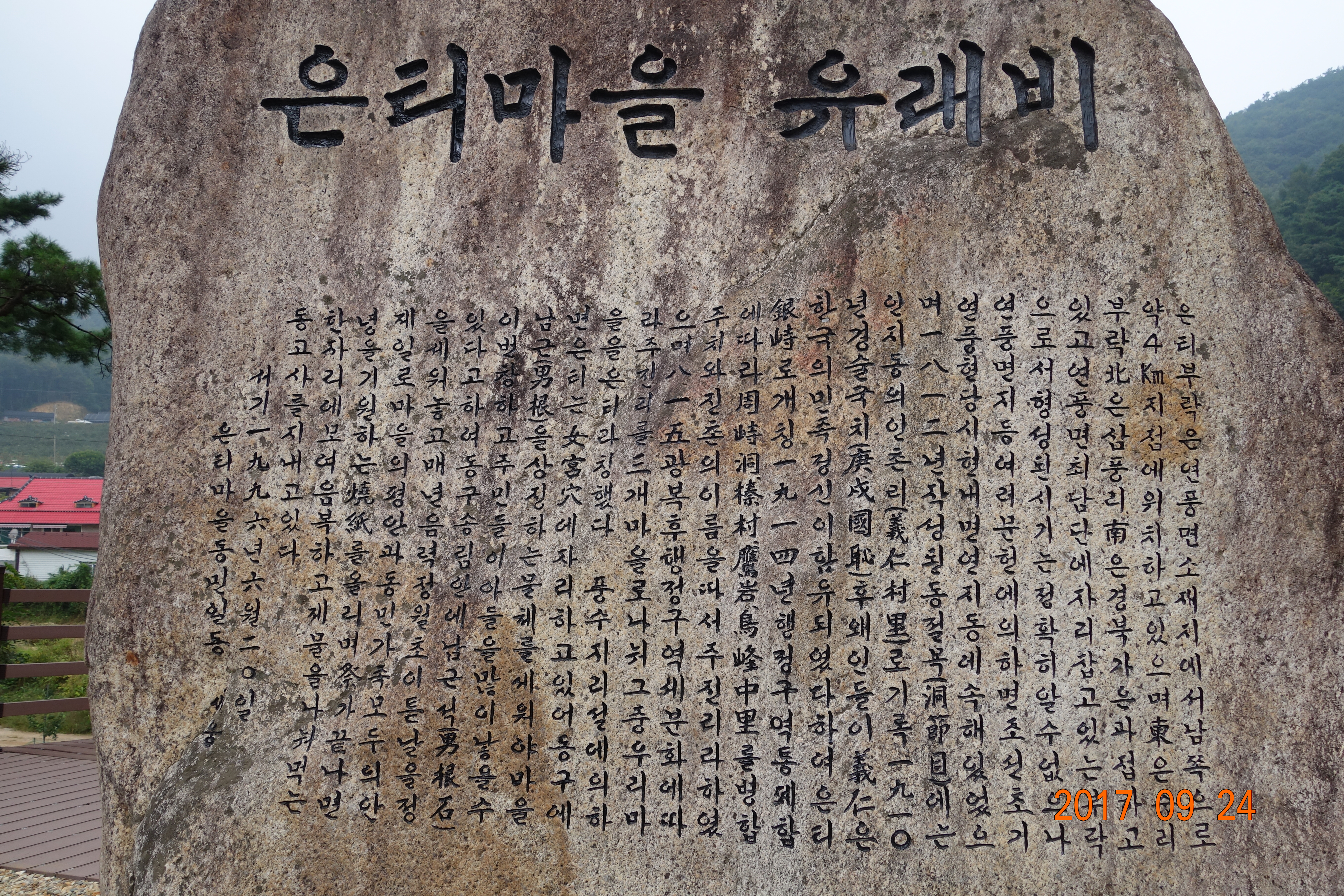

은티마을 유래와 노송들. 장승을 새로 만들어 세울려나 봐요

은티마을

은티마을은 여자의 음부형태처럼 생긴 산이 마을을 감싸고 있는데, 이를 여근곡 또는 여궁혈(女宮穴)이라 부른다. 이 여궁혈 끝자락에는 마을 남정네들이 혹시 모를 부녀자들의 바람기를 꺾기위해 옛 부터 남근석을 세워놓았다. 그래야만 마을에 사람이 번성하고 풍요를 얻을 수 있다는 생각 때문이다. 다행히 지금까지 남근의 효험으로 가정과 마을은 평온이 이어지고 있다고 한다.

은티마을 앞에는 희양산에서 흐르는 개천이 있으며 개천을 따라 소나무가 군락을 이뤘다. 마을입구에는 장승과 마을 유래비도 있다. 조금 더 올라가면 400년이나 된 노송과 전나무수십 그루가 하늘을 찌를 듯이 서 있다. 전나무 아래는 다듬지 않은 자연석들이 포개져 있는데, 그 가운데 남근석을 세웠다. 그리고 금줄을 쳐 신성시 했다. 1970년대 초까지만 해도 남근 옆에는 성황당도 있었으나. 도로를 확장하면서 헐어버렸다고 한다.

[출처] 충북 괴산 희양산-구왕봉|작성자 푸르미

은티마을 유래비

동고제의 유래와 자궁혈에 맞게 남근석을 세워놨다는 안내문

동고제의 유래 설명판

사과의 고장이네요

익모초도 많이 보입니다

작은 바람에도 잔대 종소리가 들릴듯 하네요

사과가 익어가요

송이풀도 보이고

온통 사과밭이네요. 오는길에 좀 샀어요. 할머니가 많이 주시네요

사과밭이 온통 꽃밭

그냥 정물화 느낌

이런 느낌. 바지춤에 쓱쓱 닦고선 한잎 베어물면...

이제 희양산 오름길

마지막 농경지에서 안내판

처음엔 가벼운 임도로

미역취도 절정

호리골재 도착

쑥부쟁이가 바람결에 지들끼리 뭐라뭐라 소곤거리고

삽주네요. 저번 친구의 삽주담근주를 마시고 혼났던 기억이 나네요

구절초도 피고 야생회 천국

마치 쌓아놓은듯 이런 바위들이 많네요

구황봉 가는길 전망좋은 바위를 문바위라 이름지어 봅니다

산부추

구절초가 대세네요

건너의 암봉 아니 암벽

단풍취도 피어나고

표지석 옆은 비켜줘야지 원

구황봉에서 한컷

[구황봉(九皇峰) ]

높이는 877m이다. 동쪽의 희양산(999m)에 가려 비교적 덜 알려진 산. 아기자기한 등산코스를 자랑하며 희양산과 함께 동서로 나란히 위치한 암산이다. 백두대간 구간 중에서도 급경사와 암릉이 많아 난코스에 속한다.

산자락에는 신라 헌강왕 5년(879년), 지증대사가 심충이라는 사람의 권유로 봉암사 자리를 정하고 그 자리에 있던 큰 못을 메울 때 대사가 신통력을 이용하여 못에 살고 있던 용을 구룡봉으로 쫓았는데 그 곳이 바로 구왕봉이다. 봉암사에서는 이 산을 날개봉이라고도 하는 창건 설화가 전해져 오며 매년 소금단지를 묻어 기를 눌러준다고 한다.

이 산에서 인상적인 것은 정상에서 은티마을 쪽으로 뻗은 대단애이다. 높이도 꽤 높고 길이도 2,3백m 정도 된다. 또 하나의 특징은 지름티재의 가을 단풍인데, 풍부한 영양과 충분한 습도로 다른 지역보다 색깔이 곱고 다양하다.

[네이버 지식백과] 구왕봉 [九王峰] (두산백과 두피디아, 두산백과)

희양산의 모습입니다. 바위하나가 산인 그런...

옛날 사람들은 희양산을 보고 갑옷을 입은 무사가 말을 타고 앞으로 나오는 형상이라고 했다. 지증대사가 희양산 한복판 계곡으로 들어가 지세를 살피니, 산은 사방에 병풍처럼 둘러쳐져 있어 마치 봉황의 날개가 구름을 치며 올라가는 듯하고 계곡물은 백 겹으로 띠처럼 되어있으니 용의 허리가 돌에 엎드려 있는 듯하다며 감탄했다고 전해진다.

구황봉 내리막길 밧줄코스가 시작됩니다

계속되는 하산길

대개 이런식이네요. 조심해야겠어요

암벽틈 소나무들도 어렵게 반듯하게 자랐네요

내리막길

쑥부쟁이

보리뺑이

지름티재에 도착

갈림길

수많은 조그마한 힘들이 모여

방금 지나온 구왕봉

여기는 미로바위

다시금 오름길에

열매가 5가지로 갈라지는 참회나무

계곡의 비탈면에서 자란다. 가지에 털이 없고 겨울눈은 길이 5∼6mm이며 끝이 뾰족하다. 잎은 마주나고 달걀 모양에서 타원형으로 끝이 뾰족하다. 가장자리에 안으로 굽은 잔 톱니가 있고 양면에 털이 거의 없으며 짧은 잎자루가 있다.

꽃은 5월에 피고 밑으로 처지는 취산꽃차례를 이룬다. 꽃잎은 흰색이고 연한 자줏빛이 돌며 5개이다. 꽃받침은 5개로 갈라지고 수술은 5개, 암술은 1개이다. 열매는 삭과로 둥글고 지름 1cm 정도이며 5개로 갈라지고 검붉은색으로 익는다. 또한 적색 종의(種衣)에 싸인 종자가 나와서 매달린다. 열매는 이[蝨]를 구제하는 데 사용한다. 한국 ·일본 ·중국에 분포한다.

[네이버 지식백과] 참회나무 (두산백과 두피디아, 두산백과)

참회나무가 이렇게 많아요

바위떡풀이

오름길

고마워요 소나무

단풍이 들려구

에고에고

고래등같은 너른바위에 도착

수줍은 산부추

정상부 가는 길

희양산 정상표지석

단풍취는 늘 씩씩합니다

희양산 정상부 암릉. 앞쪽은 천길 낭떠러지...

온 산이 하나의 바위로 이뤄진듯한 희양산

힘들게 온만큼 여러장을...

희양산 인증

암벽사이 소나무, 한편의 수묵화를 보는 듯

구황봉 모습

문경의 봉암사 모습

갈림길

신라말 견훤이 축조했다는 희양산성

희양산성

경상북도 문경시 가은읍 원북리 산1-1일대로, 가은읍 원북리 봉암사(鳳岩寺) 뒷산인 희양산 정상에 쌓은 석성이다. 일명 ‘명전리성지’ 혹은 ‘황양산성’이라고도 한다.

『동국여지승람(東國與地勝覽)』에는 “가은현 북쪽 15리에 옛 성이 있으니 삼면이 모두 석벽(石壁)이며, 옛 군창(軍倉)이 있었다.”고 하였으며, 『증보문헌비고(增補文獻備考)』관방조에는 “희양고성은 여람(동국여지승람)에 가은패현의 북쪽 15리에 있는데 삼면이 모두 석벽이다.”고 하였으며, 『문경현지(聞慶縣誌)』에도 같은 내용이 기록되어 있다.

희양산은 소백산맥의 주령(主嶺) 중 가장 바위 석벽이 웅장한 산으로, 이곳에서는 괴산, 연풍 방면에서 남으로 침입하는 적을 방어하기 쉽고, 남에서부터 오는 적도 넘기 어려운 지형이다.

정밀 조사되지 않아 일부 현황만 파악된 정도이다. 능선에 축조된 성벽은 현존길이 288m, 높이 1∼2m이며, 산사면에 축조된 성벽은 남쪽을 방비하기 위한 것으로 현존 길이 130m, 높이 1∼3m이다.

성돌은 자연석과 할석을 사용하였으며, 능선의 성벽은 접하고 사면의 성벽은 치밀하다. 축성방법은 남쪽과 서쪽의 석벽 정상과 북쪽, 동쪽의 능선위에 돌로 쌓았으며 주위는 넓지 않다.

문화유적분포지도에서는 삼국시대 성으로 기술하고 있다.(조효식)

다시 만난 너에게

농경지 조성중인 산비탈

은티마을

쑥부쟁이가 활짝

봉암사 뒤쪽 봉우리가 희양산(매년 석가 탄신일 하루만 봉암사에서 희양산 산행로를 개방 한다)

봉암사 지증대사 적조탑(보물 137), 봉암사 지증대사 적조탑비(보물 138), 봉암사 정진대사 원오탑(보물 171), 봉암사 정진대사 원오탑비(보물 172), 봉암사 삼층석탑(보물 169)

<봉암사(鳳巖寺)>

대한 불교 조계종 제8교구 본사인 직지사(直指寺)의 말사이다. 선문구산(禪門九山)의 하나로 879년(신라 헌강왕 5) 지증(智證:智詵) 국사(國師) 도헌(道憲)이 창건하였으며 헌강왕이 봉암사라는 사찰명을 하사했다. 이후 봉암사는 퇴락하였다가 고려 시대에 들어와 정진국사(靜眞國師) 긍양(兢讓)이 사찰을 중수하였고 구산선문 중 하나인 희양산파(曦陽山派)의 본거지가 되었다. 조선 시대에 화재로 소실된 것을 1674년(현종 17) 신화(信和)가 중건하였다. 1915년 세욱(世煜)이 법당을 다시 중건하여 오늘에 이른다. 국보 제315호인 지증대사 적조탑비·보물 제138호인 지증대사 적조탑비·보물 제169호인 삼층석탑·보물 제137호인 지증대사 적조탑(寂照塔)·보물 제171호인 정진대사 원오탑·보물 제172호인 정진대사 원오탑비 등 많은 국가유산을 보유하고 있다. 참선 승방으로, 사찰을 초파일에만 개방하고 있다.

[네이버 지식백과] 봉암사 [鳳巖寺] (두산백과 두피디아, 두산백과)

1년에 한번(초파일) 일반에 개방된다는 봉암사

<봉암사에는> 유홍준 / 나의문화유산답사기

* 일 년에 단 하루, 부처님 오신 날만 개방하는 곳

* 봉암사 관리소를 지나면 휴대폰이 먹통이 된다고 한다.

* 하얀 수련이 수면 위로 동동 피면 예쁘다고 한다.

* 문화재가 곳곳 산재해 있어 눈여겨보지 않으면 지나칠 수 있어서 사전에 공부를 하고 찾아가는 게 좋다고 한다.

* 절집 어디서나 희양산의 암봉이 쳐다 보인다고 한다.

* 극락전 아미 타부를 주불로 모시는데 대개 무량수전이란 전각 이름을 사용.

(정사각 사모 지붕의 한 칸짜리로 되어 있는데 목탑 형식)

* 법주사 팔상전과 함께 유일 현존하는 목탑 건물.

* 봉암사를 창건한 -지증대사의 탑비(신라의 대문장가 최치원이 비문을 씀)

봉암사 마애보살좌상

백운대라는 글씨는 신라 최치원의 글씨라고 한다.

문경 봉암사 삼층석탑

1963년 1월 21일 보물로 지정되었다. 전체 높이 6.31m, 상륜(相輪) 높이 2.83m, 지대석 너비 3.24m이며, 재료는 화강암이다. 봉암사는 문경시 가은읍 희양산(曦陽山)에 있으며 대한불교조계종 제8교구 본사인 직지사(直指寺)의 말사로 통일신라시대인 879년(헌강왕 5)에 지증(智證)이 세운 사찰인데 935년(고려 태조 18) 정진대사가 재건하였다.

이 탑은 그 기단(基壇)이 석탑의 일반형인 중층(重層)이 아니라 단층(單層) 기단 위에 3층의 탑신부(塔身部)와 상륜부(相輪部)로 이루어져 있다. 지대석 위에 1층 기단을 얹고 기단석에는 우주(隅柱:탑 몸돌의 모서리에 세운 기둥)와 탱주(撑柱:탑의 기단 면석 사이에 세우거나 면석에 돋을새김한 기둥 모양)가 모각되어 있다. 탑신(塔身)은 옥개석(屋蓋石)과 함께 각각 하나의 돌로 만들어졌으며, 탑신에는 각층마다 우주가 있고 옥개석은 추녀밑이 직선이다.

주목할 만한 것은 탑 꼭대기의 상륜부가 잘 보존되어 각 부분을 완전한 형태로 모두 지니고 있는 점인데, 밑에서부터 노반(露盤:불탑의 맨 꼭대기 지붕 바로 위에 놓여 상륜부를 받치는 부재), 복발(覆鉢:불탑의 노반 위에 있는 장식으로 바리때를 엎어놓은 모습), 앙화(仰花), 보륜(寶輪), 보개(寶蓋), 수연(水煙), 용차, 보주가 차례로 철제 찰주(鐵製擦柱)에 꽂혀 있다.

선문구산(禪門九山)이라고 일컫던 봉암사가 창건된 통일신라 말기인 9세기 무렵에 건립된 석탑으로 추정된다. 탑신의 비례와 균형이 조화된 통일신라시대의 석탑이다.

[네이버 지식백과] 문경 봉암사 삼층석탑 [Three-story Stone Pagoda of Bongamsa Temple, Mungyeong, 聞慶 鳳巖寺 三層石塔] (두산백과 두피디아, 두산백과)

봉암사 삼층석탑 남측면 상륜부(2014년 건축)

금색전에 보관중인 원 상륜부(상륜부가 완전하게 보관된 예는 드물고 귀한 경우라 한다)