39. 대구 달성 비슬산 / 2014.10.4. / 산타모니카 산행이야기92

대견사보러 갔는데 기대를 저버리지 않았다..

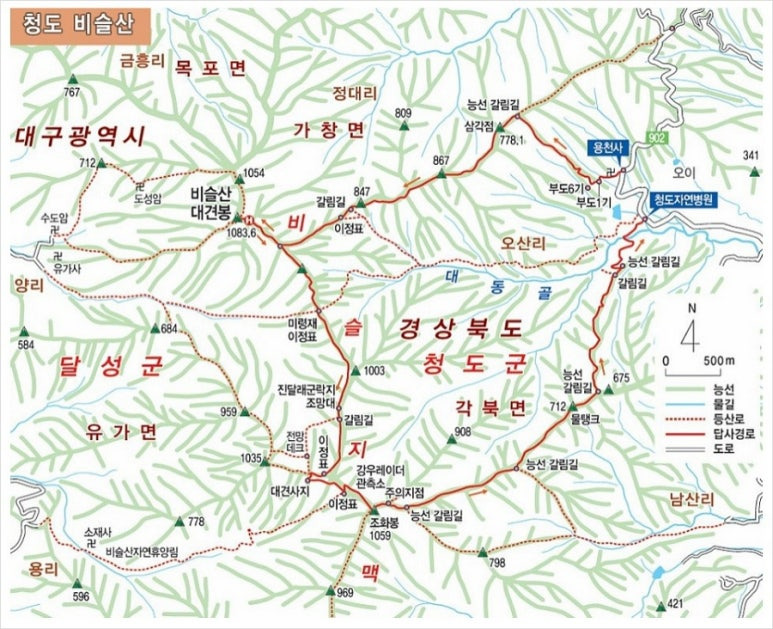

『신증동국여지승람』과 『달성군지』에는 비슬산을 일명 포산(苞山)이라 한다고 기록되어 있다. 포산은 수목에 덮여 있는 산이란 뜻이다. 『내고장 전통 가꾸기』(1981)에 보면 비슬산은 소슬산(所瑟山)이라고도 하는데 이것은 인도의 범어로 일컫는 말이며 중국어로는 포산(苞山)이란 뜻이라고 기록되어 있다. 또한 신라시대에 인도의 스님이 우리나라에 놀러 왔다가 인도식 발음으로 비슬(琵瑟)이라고 해서 이름을 붙였다는 기록이 있다. 『유가사사적(瑜伽寺寺蹟)』에는 산의 모습이 거문고와 같아서 비슬산(琵瑟山)이라고 하였다는 기록이 있다. 산꼭대기에 있는 바위의 모습이 마치 신선이 거문고를 타는 모습과 같다고 하여 비슬산이라 불렸다는 것이다. 따라서 비슬산의 이름은 ‘나무가 많은 산’과 ‘거문고를 타는 모습을 닮은 산’의 의미를 모두 포함하여 유래한 것으로 보인다.

[네이버 지식백과] 비슬산 [琵瑟山] (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)

비슬산 능선이 조망된다

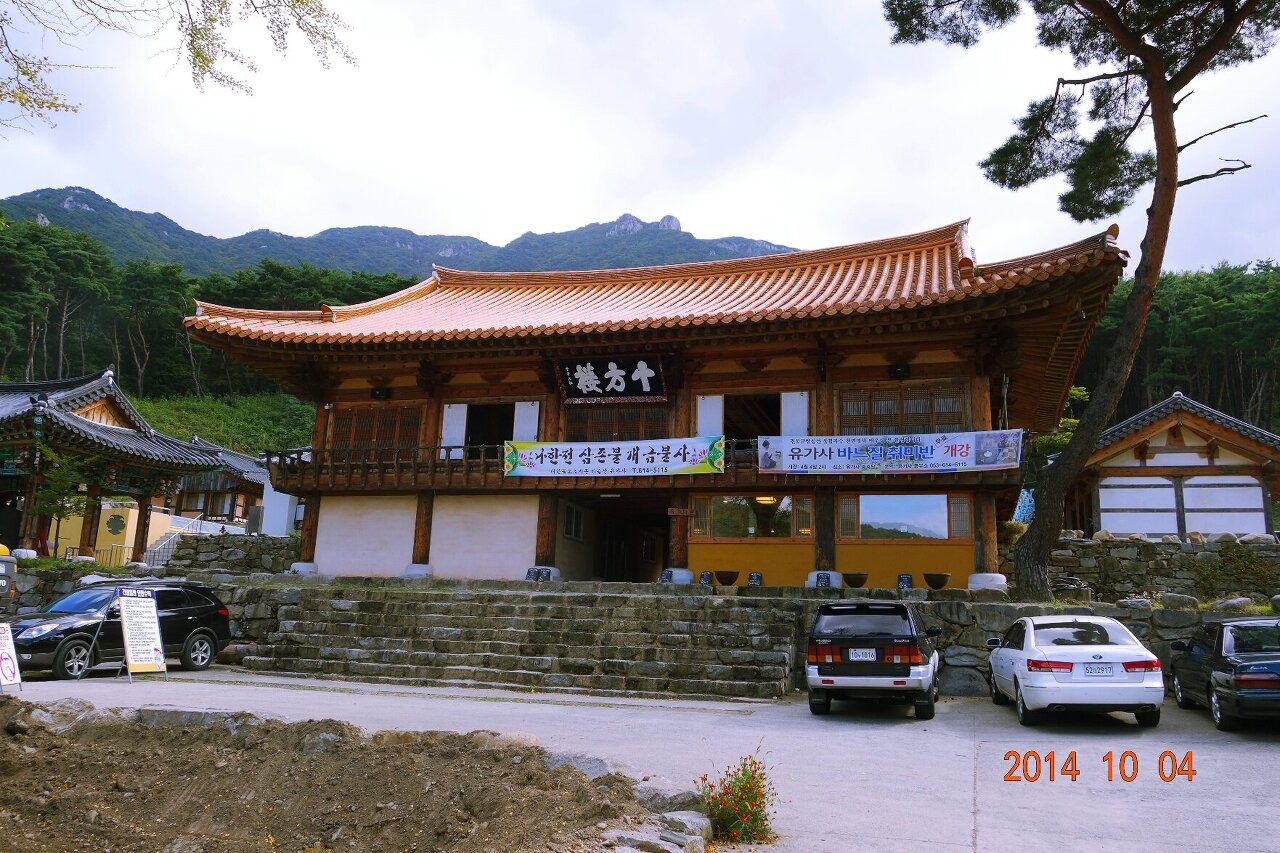

유가사(瑜伽寺)

대한불교조계종 제9교구 본사인 동화사의 말사이다. 827년(신라 흥덕왕 2) 도성(道成)이 창건하였다. 889년(진성여왕 3) 원잠(垣岑)이 중창하였으며, 1047년(고려 문종 1) 학변(學卞)이, 1452년(조선 문종 2) 일행(逸行)이 각각 중수하였다. 전성기에는 3천 명의 승려가 머물렀다고 하나 1592년(선조 25) 임진왜란 때 불에 탔다. 1682년(숙종 8) 도경(道瓊)이 대웅전을 보수하였고, 1729년(영조 5) 취화(就和)와 파봉(巴峰), 1760년 보월(寶月), 1776년 밀암(密庵), 1797년 낙암(洛巖)이 각각 중수 또는 중창한 바 있다. 1976년부터 대대적인 불사를 일으켜 오늘에 이른다.

건물로는 대웅전과 용화전·산령각·범종루·천왕각·백화당·나한전 등이 있다. 이 중 대웅전은 정면·측면 각 3칸으로 내부에 삼존불이 모셔져 있으며, 본래는 영산회상후불탱화와 지장탱화·괘불이 남아 있었으나 1993년에 도난당하였다. 현재는 사진을 복사한 것이 걸려 있고, 1964년 우송(友松)이 제작한 칠성탱화와 신중탱화가 함께 모셔져 있다. 용화전은 정면·측면 각 1칸으로 내부에 높이 102cm인 석조미륵불좌상이 있다. 나한전은 정면 3칸, 측면 1칸 건물로 석가모니삼존불과 후불탱화가 있고, 삼존불 좌우에 각 8폭씩 십육나한도가 걸려 있다. 한편 산령각은 정면·측면 각 1칸으로 1976년에 조성된 산신탱화와 독성탱화가 걸려 있다.

[네이버 지식백과] 유가사 [瑜伽寺] (두산백과 두피디아, 두산백과)

꽃향유

산야에서 자란다. 줄기는 뭉쳐나고 네모지며 가지를 많이 치고 흰 털이 많으며 높이가 60cm에 달한다. 잎은 마주나고 길이 1.5∼7cm의 잎자루를 가지며 달걀 모양으로 끝이 뾰족하고 가장자리에 둔한 톱니가 있다. 잎몸의 길이는 1∼7cm, 폭은 0.8∼4cm이고, 잎 양면에 털이 드문드문 있고 뒷면에 선점(腺點)이 있어 강한 향기를 낸다.

꽃은 9∼10월에 붉은 빛이 강한 자주색 또는 보라색으로 피고 줄기와 가지 끝에 빽빽하게 한쪽으로 치우쳐서 이삭으로 달리며 바로 밑에 잎이 있다. 포는 콩팥 모양으로 끝이 갑자기 바늘처럼 뾰족해지고 자줏빛이 돈다. 화관은 길이가 6mm 정도이고 입술 모양으로 갈라지는데, 윗입술꽃잎은 오목하게 들어가고 아랫입술꽃잎은 3개로 갈라진다. 꽃받침은 통 모양이고 끝이 5개로 갈라지며 털이 있다. 수술은 4개인데 그 중 2개가 길다.

열매는 분과(分果:분열과에서 갈라진 각 열매)이고 좁은 달걀을 거꾸로 세운 모양이며 편평하고 물에 젖으면 끈적거린다. 향유에 비해 꽃이삭이 크다. 가을에 꿀벌에게 꿀을 제공하는 밀원식물이며, 어린순은 나물로 식용한다. 한방에서 감기·오한발열·두통·복통·구토·설사·전신부종·각기·종기 등을 치료하는 약으로 쓴다. 제주도·전라남도·경상남도·경상북도·충청북도·경기도 등지에 분포한다.

[네이버 지식백과] 꽃향유 (두산백과 두피디아, 두산백과)

산부추 형제가 풀섶에

쑥부쟁이

권영초·왜쑥부쟁이·가새쑥부쟁이라고도 한다. 습기가 약간 있는 산과 들에서 자란다. 높이 30∼100cm이다. 뿌리줄기가 옆으로 벋는다. 원줄기가 처음 나올 때는 붉은빛이 돌지만 점차 녹색 바탕에 자줏빛을 띤다. 뿌리에 달린 잎은 꽃이 필 때 진다. 줄기에 달린 잎은 어긋나고 바소꼴이며 가장자리에 굵은 톱니가 있다. 겉면은 녹색이고 윤이 나며 위쪽으로 갈수록 크기가 작아진다.

꽃은 7∼10월에 피는데, 설상화(舌狀花)는 자줏빛이지만 통상화(筒狀花)는 노란색이다. 두화는 가지 끝에 1개씩 달리고 지름 2.5cm이다. 총포는 녹색이고 공을 반으로 자른 모양이며, 포조각이 3줄로 늘어선다. 열매는 수과로서 달걀 모양이고 털이 나며 10∼11월에 익는다. 관모는 길이 약 0.5mm로서 붉은색이다. 번식은 종자나 포기나누기로 한다.

어린순을 데쳐서 나물로 먹거나 기름에 볶아먹기도 한다. 한국·일본·중국·시베리아 등지에 널리 분포한다.

[네이버 지식백과] 쑥부쟁이 (두산백과 두피디아, 두산백과)

천왕봉 정상부

멀리 비슬산 강우레이더 관측소가 보임

최고봉은 천왕봉(天王峰:1083.4m)이다. 종래의 최고봉은 대견봉(大見峰:1034m)이었으나, 2014년 10월 국가지명위원회에서 천왕봉으로 변경했다. 남쪽으로 조화봉(照華峰:1,058m)·관기봉(觀機峰:990m)과 이어지며, 유가사(瑜伽寺) 쪽에서 올려다 보면 정상을 떠받치고 있는 거대한 바위 능선이 우뚝 솟아 있다.

수리취

떡취·산우방(山牛蒡)·개취라고도 한다. 산지의 양지에서 자란다. 높이 40∼100cm로서 윗부분에서 2∼3개의 가지가 갈라진다. 줄기는 자줏빛이 돌고 능선이 지며 흰 털이 빽빽이 난다.

줄기에서 나온 잎은 어긋나게 달린다. 밑부분의 잎은 달걀 모양 또는 달걀 모양 긴 타원형으로 끝이 뾰족하고 밑부분이 둥글며, 표면에는 꼬불꼬불한 털이 있으나 뒷면에서는 흰색의 솜털이 빽빽이 나고 가장자리에는 일그러진 모양의 톱니가 있으며 잎자루는 좁은 날개가 있거나 없다. 윗부분의 잎은 점차 작아지나 잎자루는 점차 짧아져서 없어진다.

꽃은 9∼10월에 피고 두화(頭花)가 원줄기 끝이나 가지 끝에서 옆을 향하여 달린다. 두화는 지름 5cm 정도이며 자줏빛 통상화로 된다. 총포는 종 모양이고 갈색빛을 띤 자주색 또는 검은녹색이며 거미줄 같은 흰 털로 덮여 있다. 열매는 수과로서 11월에 익으며 갈색의 관모가 있다.

어린 잎을 떡에 넣어 먹는데, 단오의 절식(節食)인 수리취절편이 유명하다. 또한 성숙한 잎은 말려서 부싯깃으로 사용한다. 풀 전체를 지혈·부종·토혈 등에 약용한다.

[네이버 지식백과] 수리취 (두산백과 두피디아, 두산백과)

소나무가 100년째 수련중

참꽃 필때의 비슬산(펌)

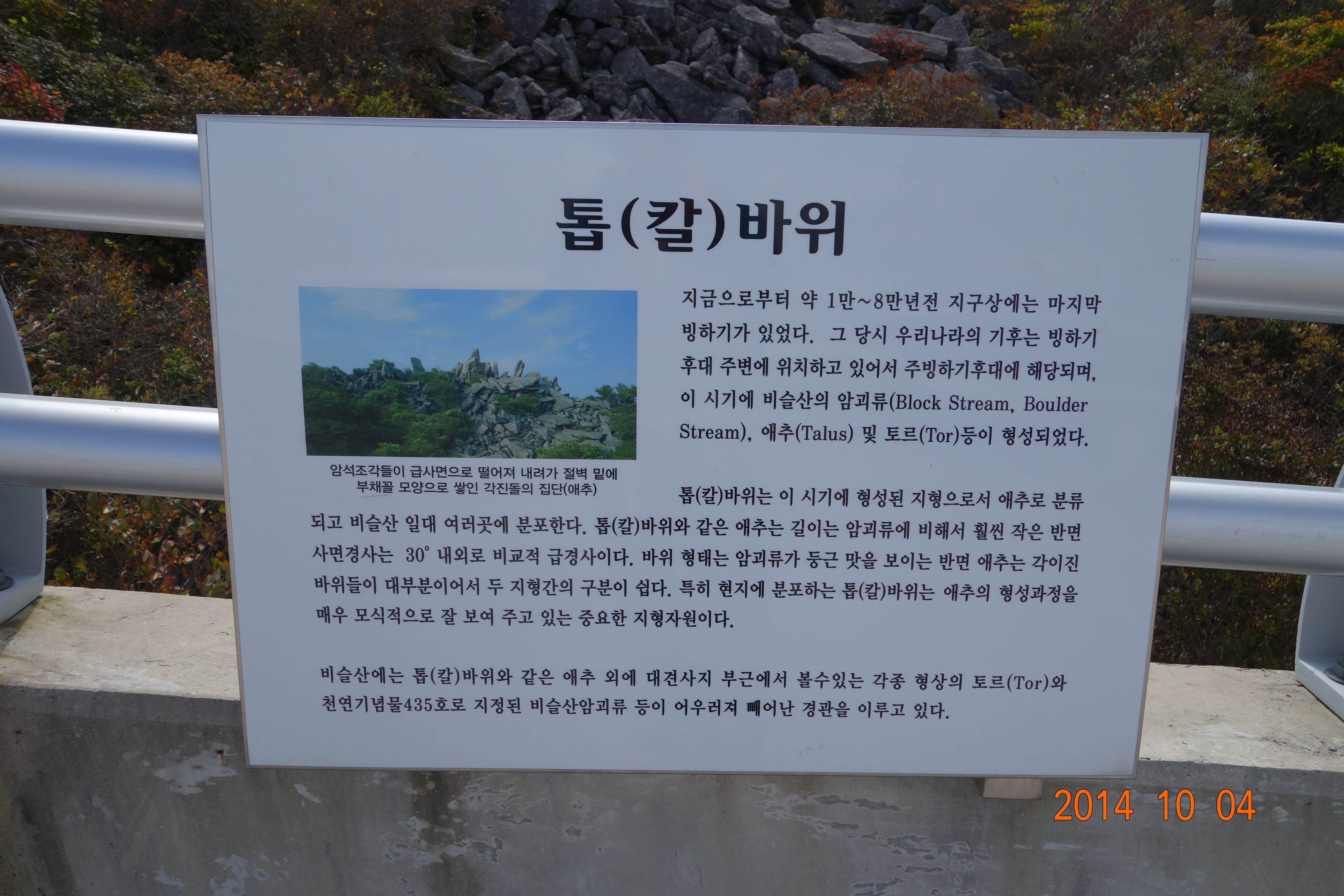

톱날같은 톱바위

이에 2001년 3월 수도권의 임진강 유역에 강우 레이더를 최초로 설치한 이래로 2004년에는 강우 레이더 설치에 관한 기본 계획을 수립하였다. 이후 최근 빈발하고 있는 국지적 집중 호우를 신속히 예보하여 홍수 피해를 줄이기 위해 남부 지방에는 비슬산에 처음으로 강우 레이더를 설치하게 되었다.

[네이버 지식백과] 청도군 비슬산 강우 레이더 관측소 [淸道郡琵瑟山降雨-觀測所] (한국향토문화전자대전)

비슬산 해맞이 재단

[네이버 지식백과] 조화봉 [照華峰] (두산백과 두피디아, 두산백과)

대견사가 보이고 우측엔 지나온 비슬산 천왕봉

대견사

크게 보고, 크게 느끼고, 크게 깨우친다는 뜻을 담고 있는 대견사는 대구광역시 비슬산 정상에 있는 절로 대한불교 조계종 제9교구 동화사의 말사이다. 대견사는 신라 하대 초기인 헌덕왕 때에 창건된 신라 천년 고찰이다. 이 절을 창건한 주체는 헌덕왕과 왕비였던 것으로 보이며, 삼국유사를 집필한 일연 스님이 1227년 승과에 22세 나이로 장원급제하여 초임 주지로 온 이래, 22년간 주석하여 삼국유사 자료수집 및 구상을 한 사찰로 알려져 있다. 그러나 이 사찰 역시 임진왜란을 거치면서 폐사되었다가 광해 3년인 1611년과 인조 11년 두 차례에 걸쳐 크게 중창되면서 전성기를 맞이한다. 그러나 18세기 들면서 다시 폐사의 길로 접어들었으며 1900년 영친왕의 즉위를 축하하기 위하여 이재인이 중창하였으나 1908년 허물어지기 시작하여 1917년 6월 『조선 총독부 관보』에 ‘대견사를 폐지한다’고 공시하면서 그 터만 남게 되고 폐사지에는 삼층석탑만이 위태롭게 자리를 지키고 있어 한 때는 ‘대견사지’라고 불리었다. 그러다 달성군과 조계종 동화사에 의해 2011년 11월 대견사 재건 공사가 착공되어 2014년 3월 적멸보궁, 요사채, 산신각, 목조 와가 등 건물 4동이 완공되었다. 이로써 대견사가 폐지된 지 100여 년 만에 다시 복원되었다. 설악산봉정암, 지리산법계사와 더불어 1,000m 이상에 자리 잡은 사찰 중 한 곳이며, 불상이 아닌 부처님의 진신사리가 모셔져 있어 적멸보궁이라 한다. 대견사에 봉안한 진신사리는 2013년 11월 동화사가 스리랑카 쿠루쿠데사원에서 모시던 부처님 진신사리 1 과를 기증받아 이운 한 것이다. 이 진신사리는 서기 103년부터 스리랑카 도와 사원에서 보관해 오다 1881년부터 쿠루쿠데 사원에 모셔진 사리 4 과 중 하나다. 요즘에는 금강계단에서 보살계 수계법회가 봉행(2023년 4월 16일)되기도 하였으며, 비슬산 정상에 위치하여 비슬산 자연휴양림을 품고 있으며 봄이면 비슬산 참꽃 군락지에 진달래가 만발하여 장관을 이룬다.

[네이버 지식백과] 대견사 (대한민국 구석구석, 한국관광공사)

기바위

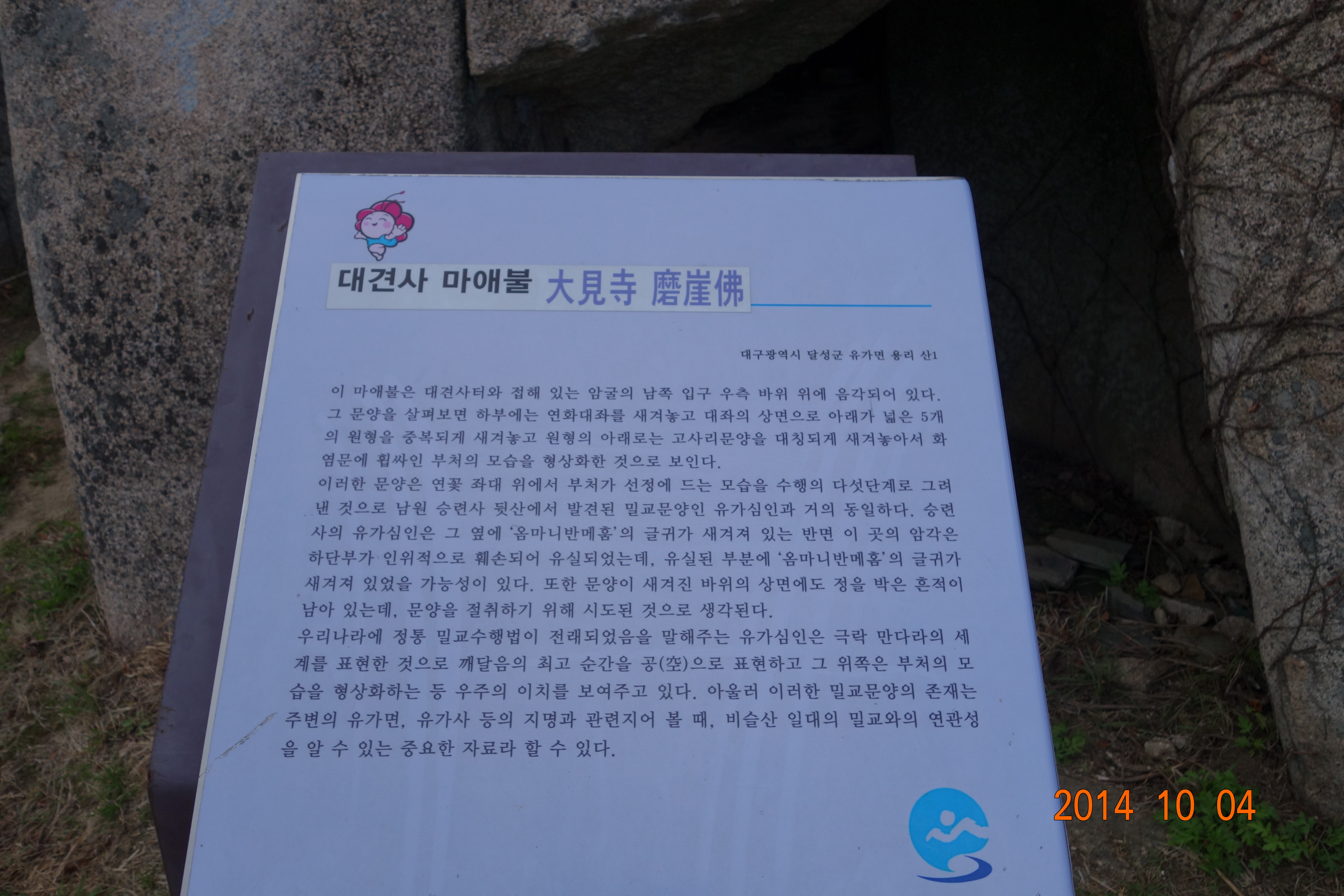

대견사 마애불

대견사 터 마애불은 자연 동굴 내부에 음각(陰刻)으로 새겨져 있다. 선각의 마모가 심하여 마애불의 형상을 구체적으로 파악하기 어렵고 따라서 조성 시기도 추정이 어렵다. 다만 대견사 창건과 비슷한 시기인 흥덕왕[826∼836] 때로 추정할 수 있는 정도이다.

[출처] 한국학중앙연구원 - 향토문화전자대전

삼층석탑이 대견사의 백미다

비슬산휴양림에서 셔틀 차량이 운행된다

어떤 모습이 코끼리 인지

대견사 삼층석탑

달성 대견사지 삼층석탑(達城 大見寺址 三層石塔)은 대구광역시 달성군 대견사지에 있는, 남북국시대 신라의 삼층석탑이다. 1994년 4월 16일 경상북도 유형문화재 제284호로 지정되었다가, 1995년 5월 12일 대구광역시 유형문화재 제42호로 재지정되었다.비슬산 중턱의 옛 절터에 남아 있는 탑이다.

높은 벼랑 끝에 서 있는 이 탑은 2층 기단(基壇) 위에 3층의 탑신(塔身)을 올린 모습으로, 절내의 여러 석재들과 더불어 쓰러져 있던 것을, 1988년에 겨우 복원한 것이다. 일반적인 탑과 달리 절벽의 높은 바위를 바닥돌 삼아 그 위로 기단과 탑신을 올려놓았다. 기단과 탑신의 몸돌에는 모서리마다 기둥모양의 조각을 둔 것 외에는 거의 꾸밈을 하지 않아 소박하다.

만들어진 시기는 절의 창건과 때를 같이하는 9세기 통일신라시대로 추측된다. 오랜 세월 무너져 있었으면서도 당당함을 잃지 않고 오히려 주변 산세를 다스리고 있는 듯한 위엄이 우러난다.(위키백과)

대견사지

대견사의 창건시기는 구첵적으로 알 수 없으나 신라 헌강왕 대에 이루어졌다고 한다. 또한 사명 유래는 당 문종과 관련된 이야기가 전한다. 문헌기록은 조선시대의 왕실자료와 지리지 등에서 확인된다. 15세기 왕실자료인 태종실록과 세종실록에는 대견사의 석조관음상에 대한 이야기가 실려있다. 이후레 간행된 문헌에는 사찰의 위치와 창건에 대한 이야기가 반복되며, 18세기 후반의 지리지부터는 사찰에 대해 "영무"(令無),"영폐"(令廢)로 기록되어 있다. 특히 영남읍지와 현풍군읍지에 의하면 사찰에 구층석탑이 있고, 1592년에 사찰 건물이 무너졌다고 한다. 이와 같은 내용에 의하면 대견사는 9세기에 창건되어 석조관음상과 구층탑을 봉안하였으며, 16세기 전반까지는 사세가 유지되었던 것으로 추정된다. 이후 1900년에 영친왕의 즉위를 축하하기 위하여 이재인이 중창하였으나 1909년에 다시 폐사되었다고 한다.(위키백과)

삼측석탑앞에서 대견사 조망

대견봉 오름길

쑥부쟁이가 꽃다발을 만들고 있어

사이좋은 형제바위

대견봉

용담(龍膽)

산지의 풀밭에서 자란다. 높이 20∼60cm이고 4개의 가는 줄이 있으며 굵은 수염뿌리가 사방으로 퍼진다. 잎은 마주나고 자루가 없으며 바소 모양으로서 가장자리가 밋밋하고 3개의 큰 맥이 있다. 잎의 표면은 녹색이고 뒷면은 연한 녹색이며 톱니가 없다. 꽃은 8∼10월에 피고 자주색이며 잎겨드랑이와 끝에 달리고 포는 좁으며 바소꼴이다. 꽃받침은 통 모양이고 끝이 뾰족하게 갈라진다.

화관(花冠)은 종처럼 생기고 가장자리가 5개로 갈라지며 갈래조각 사이에 부편이 있다. 5개의 수술은 통부에 붙어 있고 암술은 1개이다. 열매는 삭과(蒴果)로 11월에 익고 시든 화관 안에 들어 있으며 종자는 넓은 바소꼴로 양 끝에 날개가 있다. 어린 싹과 잎은 식용하며, 뿌리를 용담이라고 하며 고미건위제(苦味健胃劑)로 사용한다. 한국·일본·중국 동북부·시베리아 동부에 분포한다. 서양에서는 루테아용담(G. lutea)을 같은 목적으로 사용한다.

[네이버 지식백과] 용담 [龍膽] (두산백과 두피디아, 두산백과)

대견봉에서 한컷

천왕봉

탐방로는 잘 정비되어 있다

곳곳에 계곡이 바위산이라 스며들지 못하고 표면으로 흐른다

비슬산도 이제 안녕

제법 계곡티가 나려한다

유가사가 1km

관기와 도성

포산이성(包山二聖)

신라 때 관기(觀機)·도성(道成) 두 명의 뛰어난 스님이 있었는데, 어떠한 사람인지 알지 못했으나, 함께 포산(包山)(현재의 비슬산) 은거하였다.

향(鄕)에서 소슬산(所瑟山)이라 이르는 것은 범어의 음으로 이것은 포(包)를 이야기한다. 관기의 암자는 남쪽 고개였고, 도성은 북쪽 굴에 거처하였다. 서로 10리쯤 떨어져 있었으나, 구름을 헤치고 달을 읊으며, 매일 서로 친하게 지냈다.

도성이 관기를 부르려고 하면, 곧 산 속에 나무가 모두 남쪽을 향해 구부려, 서로 맞이하는 사람 같았다. 관기는 그것을 보고 [도성에게] 갔다. 관기가 도성을 만나려 하면, 곧 또한 그것과 같아서 모두 북쪽으로 쏠리니, 도성은 이에 [관기에게] 이르니, 이와 같음이 몇 해였다.

도성은 사는 곳 뒤의 높은 바위 위에서 항상 참선(좌선을 의미)하였다. 하루는 바위가 갈라진 사이에서 몸이 뛰어나오니, 온 몸이 하늘에 올라 날았는데, 다다른 곳을 알 수 없었다. 어떤 이는 말하길, 수창군(壽昌郡)지금의 수역군(壽域郡 )에 이르러 몸을 버렸고, 관기도 또한 뒤를 따라 세상을 떠났다.(삼국유사)

유가사 근처에서 보는 비슬산

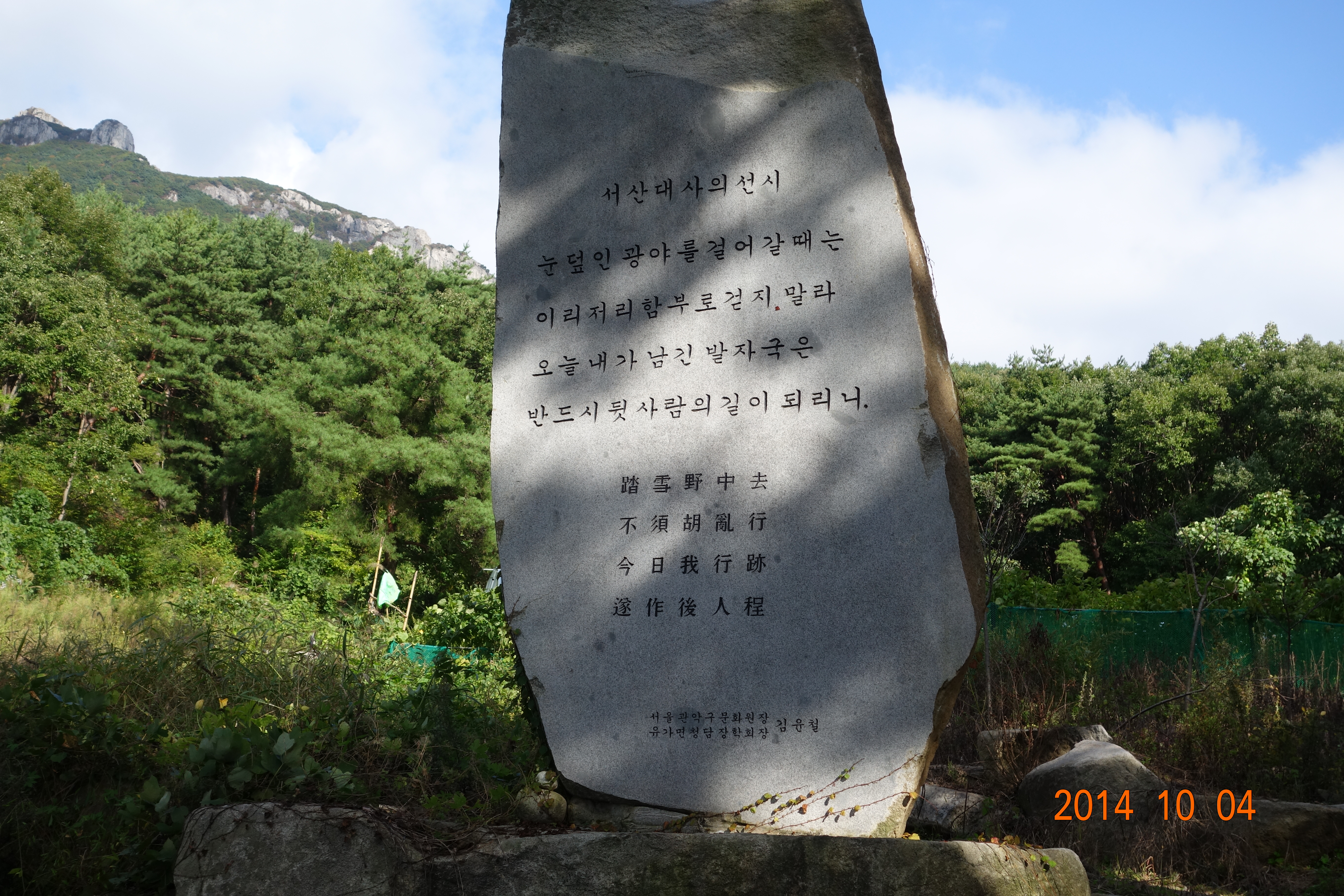

서산대사의 선시로 알려진 踏雪野中去(답설야중거)는 조선후기 시인인 이양연의 작품인데 백범 김구가 애송하면서 서산대사의 시로 이야기하며 잘못 알려지고 있다

유가사에 돌아오다

참꽃군락지의 만개한 진달래를 못봐서 아쉽지만

유가사로 다시 회귀